北斗市の七つの輝き

新函館北斗駅ほっとギャラリー掲示

その他の景勝地

明治29年(1896)、石別村(現北斗市三ツ石)の地に、フランス等から来た9人の修道士が、トラピスト修道院(厳律シトー会灯台の聖母大修道院)を設立しました。修道士たちは、荒地を開墾し、ホルスタイン牛を輸入。バターなどの乳製品作りに取り組みますが、これが、我が国の近代的酪農業発展に大きな影響を与えることになりました。

童謡「赤とんぼ」の詩は、北斗市で生まれました。

大正時代、詩人「三木露風」は、トラピスト修道院に文学講師として招かれ、修道院前の自宅に4年間住んでいました。露風が子どもの時に作った俳句に「赤とんぼ とまっているよ 竿の先」という句があります。ある日、露風は修道院近くの自宅の窓から、竿先にずっととまっている「赤とんぼ」に気づきます。すると、懐かしい子どもの頃の様々な思い出が込み上げてきたのです。そして、この詩が生まれました。

夕焼け 小焼けの 赤とんぼ 負われて見たのはいつの日か

山の畑の 桑の実を 小籠に摘んだは まぼろしか

十五で姉やは 嫁にいき お里のたよりも 絶え果てた

夕焼け 小焼けの 赤とんぼ とまっているよ 竿の先

北斗市は、北海道内の中でも雪が少なく、特に温暖な地域となっています。北海道内での米作りは、江戸時代の西暦1661年以降から取り組んだとの記録がありますが、実際に収穫に至ったという記録としては、「押上(現北斗市文月)の他に、元禄5年(1692)、農民作右衛門なる者、南部の野田村から移って、人々の定着は米にあるとして、この地を耕し、450坪を開田し、米10俵(現在の2俵程度)を収穫した。」とあります。

その後も寒冷地の稲作は困難を極め、19世紀半ばになって、ある程度安定した状況が見られるようになりました。

先人の苦労を乗り越え、品種改良技術が進んだ現在、北海道は優良米の主産地となりました。なかでも「ふっくりんこ」は、この新函館北斗駅周辺を含む大野平野で最も多く作付けされている特A米として、北斗市が誇れる我が国を代表する「おいしいお米」となりました。

安政元年(1854)徳川幕府は、松前藩に対して、外国船等に対する北方警備の強化を命じます。函館湾を遠くに見渡すアナタヒラ(現・北斗市野崎)に作られた陣屋は、我が国最初の西洋築城で、現在「国指定史跡 松前藩戸切地陣屋跡」として、桜名所の史跡公園になっています。

明治元年(1868)、榎本武揚率いる旧幕府軍が鷲の木(現・森町)に上陸し、五稜郭を目指して進軍してきます。明治政府側となった松前藩は、陣屋の守備隊がこの新函館北斗駅付近まで出て交戦しますが、防ぎきれず、陣屋の建物に自ら火を放って、箱館や松前などに敗走してしまいます。意冨比(おおひ)神社境内のイチイの木には、今でもこの戦いの時の弾痕を見ることができます。

現在、この陣屋の「桜のトンネル」からつづく「清川千本桜」「法亀寺(ほうきじ)のしだれ桜」「大野川沿いの桜並木」を結ぶ、「北斗桜回廊」は、新たな北斗市の観光スポットとなっています。

旧幕府軍が、北海道で仮政権を樹立した翌年の明治2年(1869)、明治政府軍が日本海側の乙部から、江差、松前、五稜郭へと進軍します。旧幕府軍の土方歳三隊は、二股口(現・北斗市)で、厚沢部方向からくる明治政府軍に対して、必死の防戦を続けますが、大鳥圭介隊が海外の矢不来(やふらい)台場(現・北斗市矢不来)を破られたとの知らせを受け、背後を疲れることを恐れ、やむなく箱館方面へ撤退します。北斗市には、今でも箱館戦争の激戦地とその傷跡を見ることができます。

秋になると北斗市の河川には、たくさんの鮭が遡上(そじょう)してきます。中でも、茂辺地川は、我が国における先駆けとして、明治12年(1879)北海道で初めて民間人による鮭孵化(ふか)事業が行われたところで、現在も9月~11月にかけて沢山の遡上する鮭を見ることができます。

この茂辺地川には、「鮭にまつわる伝説」が残されています。

伝説「いけにえ姫物語(あらすじ)」

その昔、秋になるとモペツの川(茂辺地川)には沢山の鮭がのぼり、モペツコタンはアイヌの楽園でありました。15世紀頃になると本州から和人が渡ってきて、コタンは和人の支配地となり、アイヌは生活の糧であった鮭漁まで取り上げられてしまいます。ある年、秋になっても冬になっても、鮭が1匹も上りません。領民の生活が苦しくなっていったある夜、領主は神のお告げを聞きました。「おまえの姫を海神に捧げなさい。そうすれば鮭は前にも増してのぼるだろう」

驚いて目を覚ました領主は、鎮痛な日々を過ごしますが、姫は父の様子を心配し、その訳を尋ねます。あまりにも執拗に尋ねる姫に、父はついに先の夢のことを明かしてしまいます。姫は「自分一人の命で領民を救えるなら」と言って、止める父の手を振り切って、モペツの断崖から、海面に身を投じました。

その後、静かなるモペツの川に、再び鮭の大群がのぼるようになったのです。

北斗には、石灰石(セメント原料)の埋蔵量では日本有数の「峩朗鉱山」があります。セメントの製造は明治17年(1884)頃から始められ、現在は太平洋セメント㈱上磯工場として、24時間のフル操業を続けています。石灰石は、鉱山からベルトコンベアーで海岸近くの工場に運ばれてセメントに生まれ変わり、さらに津軽海峡の沖に突き出す桟橋を通って、船に積み込まれます。

歌謡界の大スター「三橋美智也」は、この峩朗�鉱山で生まれ、幼少期を過ごしました。レコード売上1億600万枚、ミリオンセラー30曲という記録は、天才歌手「美智也」を象徴する数字といえます。

北海道新幹線開業を機に、「全国みちや会 道南支部」が北斗市内をはじめ全国に呼びかけ、この新函館北駅前に「三橋美智也 生誕の地」の記念碑を建立しました。

茂辺地地区は粘土が豊富に採れるところとして古くから知られていた。日本におけるレンガの草創期である、弘化4年(1847)、能登国の瓦師・金子利吉が、茂辺地村で粘土を発見し、瓦を造った。

陶工・岩治が官金500両余を借り、文久元年(1861)から2年間に3万枚のレンガを茂辺地で製造した。茂辺地は幕末から窯業の主要地として位置づけられていた。

明治5年(1872)、上磯町茂辺地(現北斗市茂辺地)に、北海道で初めて北海道開拓使(明治政府)による茂辺地煉化石製造所が設立されました。明治5年から9年(前期)にかけて製造されたものは、技術の未熟さなどから品質が悪かったことや輸送コストなどの理由から、製造所は一旦閉鎖されてしまいます。

明治11年に生産が再開され(後期)、東京から煉化石職人2名が派遣され、技術上の向上が図られ、良品・良質と絶賛されるまでになり、東京の開拓使物産売捌所の建造にも使われた。原料や燃料の確保などに問題が生じたことや、政府の方針である官営工場の民間払下げの方針により、明治14年に製造所を森兵五郎に貸与し、再び閉鎖された。

このレンガを使っている現存の建造物としては、函館市内の「旧開拓使函館支庁書庫」(右上写真)「市立博物館郷土資料館」がある。函館は大火の多さで知られており、建物の不燃化対策としてレンガは非常に重宝されておる、茂辺地煉化石製造所は期待をもって建てられたと言われています。

また、新しい建物では函館アリーナ等にも展示されている。新函館北斗駅舎内の壁面は、茂辺地のレンガをイメージしているものです。

葛登岬灯台

明治18年に完成した

根室市の「納沙布岬灯台」

小樽市の「日和山灯台」

稚内市の「宗谷岬灯台」に次いで

四番目に古く、道南では最初の灯台です

大型第三等レンズという

フランス・バビエ・フェネスタ社製のものが使用されている

北斗市観光情報はこちら

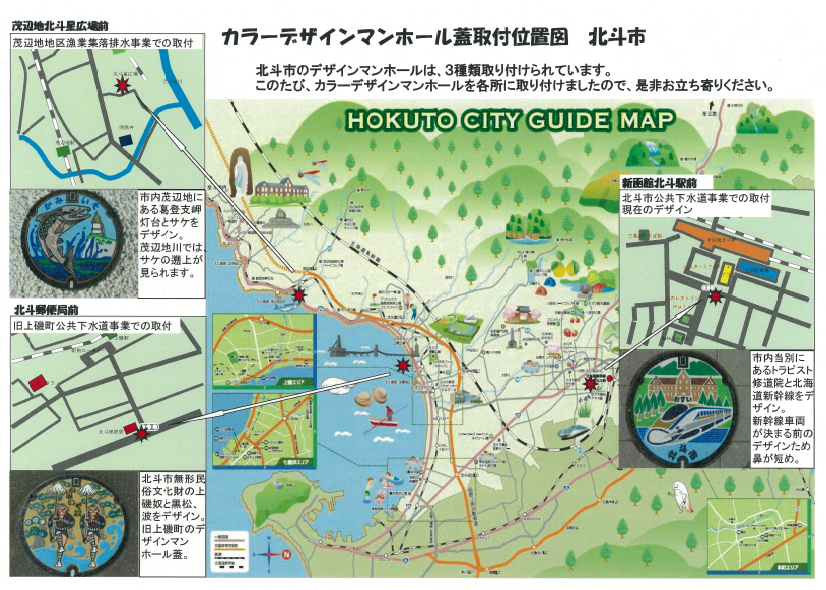

カラーマンホール